【事例あり】インバウンドマーケティングとは?メリット・手法を徹底解説

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」では、近年クラウドファンディングの仕組みを活かしたマーケティング施策の事例が増加傾向にあります。特に、顧客を自然に引き寄せる「インバウンドマーケティング」は、プロジェクト成功の重要な要素となっています。

この記事では、インバウンドマーケティングについて、その概要から具体的な手法、成功のポイント、そして事例まで、幅広く解説します。自社のマーケティング戦略を見直したい方、新たな顧客獲得手法を探している方にとって、実践的な情報をお届けします。

1) インバウンドマーケティングとは?

インバウンドマーケティングとは、価値あるコンテンツ提供によって見込み客を自社に引き寄せ、ファン化するマーケティング手法です。従来のアウトバウンドマーケティング(テレビCM、ダイレクトメール、テレアポなどのプッシュ型手法)とは対極の「売り込まない」プル型の戦略となります。

重要な点として、日本では「インバウンド=訪日外国人観光」という意味で使われることが多いですが、マーケティング用語としてのインバウンドは全く別の概念です。ここでは、顧客を「引き寄せる」マーケティング手法について解説します。

【インバウンドとアウトバウンドの比較】

|

項目 |

インバウンドマーケティング |

アウトバウンドマーケティング |

|

アプローチ |

プル型(引き寄せる) |

プッシュ型(押し出す) |

|

主な手法 |

SEO、ブログ、SNS、ウェビナー |

TV広告、DM、テレアポ、展示会 |

|

コスト |

低~中程度 |

高額 |

|

効果の持続性 |

長期的に蓄積 |

短期的・一時的 |

|

顧客との関係 |

信頼関係構築 |

一方的な情報提供 |

2)インバウンドマーケティングが注目される背景

インバウンドマーケティングが急速に広まっている背景には、消費者行動の大きな変化があります。

デジタル化による情報収集行動の変化

インターネットの普及により、顧客は自ら情報を収集する時代になりました。実際のデータを見ると、この変化は明確です。

- デジタル広告を「信頼できる」と答えた人はわずか13%

- 購入検討者の93%はまずWeb検索から始める

- Google検索結果の2ページ目以降は75%の人が見ない

これらの数字が示すように、企業からの一方的な広告だけでは、顧客の心を掴むことが困難になっています。

従来型マーケティングの限界

2021年にはインターネット広告費が4マス媒体(テレビ、ラジオ、新聞、雑誌)の広告費を上回りました。しかし、広告量の増加に反比例して、その効果は低下しています。Google広告の80%は無視されるという調査結果もあり、押し付け型の広告手法の限界が明らかになっています。

コロナ禍がもたらした変化

2020年以降のコロナ禍により、対面営業が困難になり、多くの企業がWebを活用した顧客接点の構築に舵を切りました。この流れは不可逆的なものとなり、コンテンツによる価値提供がビジネスの成否を分ける時代となっています。

3)インバウンドマーケティングのメリット・デメリット

施策の導入を検討する際は、メリットとデメリットの両面を理解することが重要です。

インバウンドマーケティングのメリット:低コスト・高効率なリード獲得

【主なメリット】

1. 圧倒的な費用対効果

- インバウンド経由のリード(見込み顧客)獲得コストは、アウトバウンドより61%低い

- 79%の企業がインバウンドのROI(投資収益率)は従来型より良いと報告

2. コンテンツ資産の蓄積効果

- 一度作成したコンテンツが長期的に集客し続ける

- ブログ記事やホワイトペーパーが24時間365日働く営業マンとなる

3. 良質な顧客関係の構築

- 押し売りしないことで顧客から好印象を得やすい

- 有益な情報提供により、信頼関係が自然に醸成される

4. データ分析による改善が可能

- デジタル施策のため、効果測定が明確

- PDCAサイクルを回しやすく、継続的な改善が可能

インバウンドマーケティングのデメリット:成果創出に時間を要する

【主なデメリット】

1. 即効性の低さ

- 効果が出るまで半年以上かかる場合もある

- 短期的な売上増加には不向き

2. コンテンツ制作の労力

- 魅力的なコンテンツを継続的に作る必要がある

- 専門知識やライティングスキルが求められる

3.初期段階での不確実性

- どのコンテンツが当たるか予測が困難

- 試行錯誤の期間が必要

ただし、一度軌道に乗れば安定した集客基盤となり、長期的には大きなリターンが期待できます。

4)インバウンドマーケティングの主な手法・チャネル

インバウンドマーケティングには、様々な具体的手法があります。自社の状況に応じて、これらを組み合わせて実施します。

【代表的な施策一覧】

SEO対策 自社サイトやブログを検索上位に表示させ、オーガニック流入を増やす。「見つけてもらう」ための基盤となる施策です。

コンテンツマーケティング ブログ記事、電子書籍、動画コンテンツなど有益な情報発信によって見込み客を惹きつけます。インバウンドの中核を成す手法です。

SNSマーケティング X(旧Twitter)、Instagram、LinkedIn、Facebook等で自社コンテンツをシェアし、認知拡大と拡散を狙います。

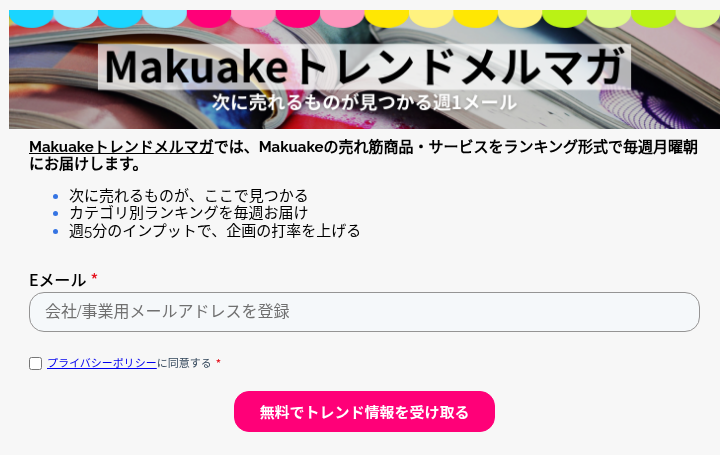

メールマーケティング 登録ユーザーに定期的に有益情報を送り、リード育成(ナーチャリング)を図ります。

ホワイトペーパー/資料ダウンロード 専門知識や事例集をPDF等で提供し、コンタクト情報と引き換えにリードを獲得します。

ウェビナー・セミナー オンライン/オフラインのセミナー開催で、双方向コミュニケーションによる信頼構築を行います。

コミュニティ運営 ユーザー参加型のコミュニティを作り、ファンとの交流を深めます。

これらの施策は、MA(マーケティングオートメーション)ツールで一元管理することで、さらに効率化できます。

5)インバウンドマーケティングの進め方:成功へ導く5つのステップ

実際にインバウンドマーケティングを導入する際の、具体的な手順を解説します。

ステップ1:目的・ゴールを明確化する

まずはインバウンドマーケティング導入の目的とKPIを設定します。

【設定すべき項目例】

- リードを年間500件獲得

- サイト訪問数を前年比150%に増加

- 問い合わせ数を月間30件に増やす

短期目標(3ヶ月後)と長期目標(1年後)を切り分け、経営層を含めた社内合意を形成することが重要です。予算や担当体制もこの段階で検討します。

ステップ2:自社の現状を分析する

次に現状のマーケティング活動をデータで評価します。

【チェック項目】

- 現在のWebからの月間問い合わせ数

- 既存顧客の流入経路分析

- サイトの直帰率やコンバージョン率

- 競合他社のコンテンツ戦略

Google Analyticsなどの解析ツールを活用し、数値に基づいて課題を特定します。イベントやDMなど従来施策の成果も評価し、改善の余地を探ります。

ステップ3:戦略を検討・ペルソナ設計する

ターゲット顧客像(ペルソナ)を具体化します。

【ペルソナ設定の要素】

- 基本属性:年齢、職業、役職

- 抱えている課題や悩み

- 情報収集の習慣(どこで情報を得るか)

- 購買決定のプロセス

例:「35歳、マーケティング部門の課長、新規顧客獲得に悩んでおり、業務の合間にビジネス系Webメディアで情報収集をしている」

また、実際のユーザーの声を集めたい場合は「Makuakeインサイト」の活用もおすすめです。

活用できるデータと機能:

- トレンドデータ:売れ筋プロジェクトや購入者の声を商品ジャンル・顧客属性別に探索

- 詳細レポート:購入者・未購入者の行動分析、他に購入したプロジェクト、リピート率などを可視化

- サポーター向け調査:実際の行動データに基づいてターゲティングした生活者へのリサーチ

- 一般販売支援:プロジェクト結果から相性の良い顧客群へのメルマガ配信や販売実績の活用

これらのデータにより、「生活者のニーズがわからない」「ペルソナの解像度が上がらない」といった課題を解決し、ファクトに基づく意思決定で仮説の精度を向上させることができます。

ステップ4:施策を選定・実行する

戦略に沿って具体的なマーケティング施策を実行します。

【実行例】

- ペルソナの課題解決に役立つブログ記事を週2回投稿

- SNSで記事を告知し、認知を拡大

- サイト訪問者に資料ダウンロードやメルマガ登録を提案(CTA配置)

- 取得したメールアドレスに定期的なフォローアップを実施

初期段階では特にコンテンツ制作とSEOに注力することが重要です。有益なコンテンツなくして、インバウンドの成功はありません。

また、HubSpotなどのMAツール導入により、メール配信や顧客データ管理を自動化すると効率的です。

ステップ5:効果測定し改善を続ける(PDCA)

実施した施策の効果を測定し、PDCAサイクルを回します。

【測定項目】

- Webサイトのアクセス解析(人気コンテンツ、直帰率)

- リード獲得数と質の評価

- 商談転換率の測定

- ROIの算出と評価

Google Analyticsで人気コンテンツや直帰率をチェックし、内容改善に活かします。継続的な改善こそが、インバウンド成功の秘訣です。

6)インバウンドマーケティング成功のポイント

成功に導くための重要なポイントを整理します。

【成功の6つの鍵】

- コンテンツの質を最優先する

単に量を増やすのではなく、読者の課題解決に直結する有益な内容を提供。権威ある情報源やデータの引用で、コンテンツの信頼性を高めます(E-E-A-T観点)。

- 一貫したブランディングを維持

発信する情報のトーンやメッセージを統一し、「この分野なら○○社」と想起される独自のポジションを築きます。

- 複数チャネルを連携させる

ブログ、SNS、メール、セミナーなど各施策を単独で運用せず、相互に連動させます。例:ブログ→資料DL→MAでスコアリング→営業へ引き渡し。

- スピードより継続を重視

短期間で成果が見えなくても、半年〜1年スパンで計画を立て、PDCAを回しながら継続運用します。

- 社内体制を整備する

マーケティング、営業、カスタマーサポートでリード情報を共有。特にインサイドセールスとの連携が効果的です。

- 最新トレンドを取り入れる

検索アルゴリズムの変化、新しいコンテンツフォーマット(動画、音声)にも柔軟に対応します。

7) インバウンドマーケティング成功事例

実際に成功した企業の事例から、実践のヒントを学びます。

事例1:パナソニック「Vieureka」チーム – AIカメラ製品のインバウンド施策

背景:新規AIカメラ製品の認知拡大のため、アウトバウンドだけでなくインバウンドを活用。

施策:

- カスタマージャーニーを描き、各段階にコンテンツを配置

- 製品紹介ブログ、活用事例のホワイトペーパーを提供

- サイト訪問時のポップアップオファーでリード獲得

- MAツール導入で見込み客育成を最適化

成果:オンライン経由のリード獲得が4倍に増加し、営業プロセス全体の効率も向上。

成功要因:顧客の課題に合わせたコンテンツ提供と継続的なフォローアップ、マーケティングと営業の意識改革を伴う組織的な取り組みが鍵となりました。

事例2:GoPro ユーザーをヒーローにする「UGC戦略」

背景: アクションカメラという新しい製品カテゴリの魅力を、スペックの訴求だけでなく「体験価値」としてどう伝えるかが課題でした。また、一部のプロアスリート向けというイメージを払拭し、一般消費者にまで市場を拡大する必要がありました。

施策:

- UGC(User Generated Content)の徹底活用: ユーザーがGoProで撮影した感動的・刺激的な映像を、公式YouTubeチャンネルやSNSで積極的に共有しました。

- コンテンツ投稿の仕組み化: 「GoPro Awards」という報奨プログラムを設立し、ユーザーから質の高い映像コンテンツが継続的に集まるエコシステムを構築しました。

- ユーザー体験中心のブランディング: 製品そのものではなく、製品を使ったユーザーの「素晴らしい体験」をコンテンツの主役に据え、視聴者に「自分もやってみたい」という強い憧れを喚起させました。

- 成果: 「アクションカメラ = GoPro」という圧倒的なブランド認知を獲得し、世界的な市場を創造しました。ユーザー自身が熱狂的な伝道師(広告塔)となることで、コストを抑えながらファンコミュニティを爆発的に拡大させることに成功しました。

成功要因: 企業が一方的に魅力を語るのではなく、ユーザーのリアルな体験こそが最もパワフルなコンテンツであると定義した点です。製品を「カメラ」ではなく「感動体験を記録・共有するツール」と位置づけ、顧客の自己表現や承認の欲求を満たすことで、製品と顧客の間に極めて強いエンゲージメントを築き上げました。

事例3:バルミューダ 「最高の体験」を物語るストーリーテリング戦略

背景: 大手家電メーカーがひしめく成熟市場において、価格競争力で劣る新興ブランドが、数万円という高価格帯の製品(トースターなど)をどのようにして顧客に選んでもらうかが大きな課題でした。

施策:

- 開発ストーリーの発信: 創業者の製品開発にかける想いや試行錯誤の過程を「物語」としてオウンドメディアで丁寧に発信し、製品の背景にある哲学や価値観への共感を促しました。

- 「体験」を売るコンテンツ: 製品スペックではなく、「最高のトーストが味わえる豊かな朝」といった、製品がもたらす理想的なライフスタイル(体験)を、五感に訴えかける写真や動画、コピーで表現しました。

- 一貫した世界観の構築: ウェブサイトから製品デザイン、パッケージに至るまで、洗練されたブランドの世界観を統一し、顧客に「所有する喜び」を感じさせました。

成果: 「高級トースター」という新たな市場を創出し、熱狂的なファンを獲得。高価格にもかかわらずヒット商品を連発し、「デザインと体験価値で選ばれる」家電ブランドとしての確固たる地位を確立しました。

成功要因: 製品の機能的価値(モノ)ではなく、顧客がその製品を通じて得られる情緒的価値(体験)を売ることに徹底してフォーカスした点です。ストーリーを通じて製品に「共感」という付加価値を与え、顧客を単なる消費者ではなくブランドのファンへと昇華させることで、「高くても欲しい」と思わせることに成功しました。

8)インバウンドマーケティングのよくある質問(FAQ)

Q.インバウンドマーケティングとコンテンツマーケティングの違いは?

A. インバウンドマーケティングは「顧客を自然に引き寄せるための全体戦略」であり、その中核施策がコンテンツマーケティングです。

コンテンツマーケティングは記事や動画などを通じて見込み客を集める具体的手法であり、インバウンド全体の一部と位置付けられます。

Q.BtoBでもインバウンドマーケティングは有効ですか?

A. はい、有効です。特にBtoBでは購買プロセスが長期化するため、信頼関係を築くインバウンドが効果を発揮します。

ホワイトペーパーや事例紹介、セミナーはBtoB領域でよく成果を出す手法です。

Q.インバウンドマーケティングはどのくらいで成果が出ますか?

A. 一般的に3〜6ヶ月程度で初期効果が見え始め、1年程度で安定した成果につながるケースが多いです。

ただし、コンテンツの質や更新頻度、業界特性によって期間は変動します。短期成果より中長期でのリード蓄積と顧客関係強化を目指すのが基本です。

Q.小規模企業やスタートアップでも実践できますか?

A. 可能です。むしろ広告予算の限られる小規模企業にとっては、低コストで持続的効果を狙えるインバウンドは相性が良い手法です。

ブログやSNSから始め、徐々にホワイトペーパーやMAツールを導入していく段階的アプローチがおすすめです。

Q.SEO対策とインバウンドマーケティングの関係は?

A. SEOはインバウンドの基盤です。検索経由で顧客に見つけてもらうために、適切なキーワード設計や記事最適化は欠かせません。

ただしSEO対策のみ単独ではなく、SNSやメール、コンテンツ配布などと組み合わせて総合的に進めるのが理想です。

Q.どんな業界に向いていますか?

A. BtoB・BtoCを問わず有効ですが、特に購買前に情報収集が行われやすい業界(IT・不動産・教育・製造業など)では効果が高いです。

逆に衝動買いが多い商材(低価格の消耗品など)では、SNS施策の比重を高める方が適しています。

9)まとめ:インバウンドマーケティングで持続的な顧客ファンづくりを

押し付けではなく価値提供によって顧客と良好な関係を築くのがインバウンドマーケティングです。本記事で述べたように、適切な戦略と継続的な改善により、低コストで質の高いリード獲得と顧客ロイヤリティ向上が実現できます。

今日から始められる第一歩: まず自社サイトにブログを開設し、顧客の役に立つ記事を1本発信してみましょう。それがインバウンドマーケティングの第一歩です。

本記事を参考に、ぜひインバウンドマーケティングに挑戦してみてください。

なお、Makuakeでは、応援購入を通じたテストマーケティング支援を行っています。インバウンド施策と組み合わせることで、プロジェクト成功の可能性を高めることができます。

By

By