クラウドファンディングとは?|仕組み・種類・メリット・デメリットをわかりやすく解説

近年、新しいアイデアや製品を世に送り出すための資金調達方法として「クラウドファンディング」が広く活用されています。アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」は、このクラウドファンディングの仕組み、特に「購入型」を発展させ、新しい挑戦を多くの人々が「応援購入」という形で支える場として成長を続けています。

この記事では、「クラウドファンディングとは何か?」という基本的な仕組みや種類、メリット・デメリットから、プロジェクトを成功に導くための具体的な始め方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。

(※)プラットフォームにより、「起案者」はプロジェクトオーナー、実行者、クリエイターなど、「支援者」は、サポーターやバッカー、応援者などさまざまな呼び方で表現されます。この記事では代表的な表現である「起案者」、「支援者」を採用しています。なお、Makuakeでは起案者を「実行者」、支援者を「サポーター」と呼びます。

▼目次

1)クラウドファンディングとは?基本概念と仕組み

クラウドファンディング(Crowdfunding) とは、「群衆(クラウド/Crowd)」と「資金調達(ファンディング/Funding)」を組み合わせた造語で、「インターネットを介して個人(または法人)が想いや夢を発信することで、それに共感した不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する」ことを指しています。

従来の資金調達との違い

資金調達といえば、一般的に金融機関からの借入や関係者・ベンチャーキャピタルによる出資などがあげられます。

クラウドファンディングは、そういった資金調達にはない「手軽さ」や「拡散性の高さ」、「テストマーケティングにも使える有用性」といった点が魅力的な新たな資金調達の仕組みとして近年注目されています。

クラウドファンディングの基本的な流れ

中でも、「こんなモノやサービスを作りたい」「世の中の問題をこう解決したい」といったアイデアや想いを持つ人は誰でも起案者(※) として発信でき、それに共感し「応援したい」「モノやサービスを試してみたい」と思った人は誰でも支援者(※) としてサポートできる、双方にとっての手軽さがクラウドファンディング最大の特徴といえます。

(※)プラットフォームにより、「起案者」はプロジェクトオーナー、実行者、クリエイターなど、「支援者」は、サポーターやバッカー、応援者などさまざまな呼び方で表現されます。この記事では代表的な表現である「起案者」、「支援者」を採用しています

【基本的な仕組み】

- 起案者がプロジェクトを企画・公開

- 支援者が共感したプロジェクトに資金を提供

- プラットフォーム(Makuake、CAMPFIRE、READYFORなど)が両者を仲介

- プロジェクト成立後、起案者がリターン(商品・サービス等)を提供

2)クラウドファンディングの歴史と普及の背景

海外における発展

クラウドファンディングは、インターネットの普及に伴い2000年代の米国で始まりました。先駆的なサービスが次々と誕生し、市場は急速に拡大していきました。

【主要な歴史的節目】

1997年:現代クラウドファンディングの起源

イギリスのロックバンド「Marillion」のファンが、インターネットを通じてツアー費用60,000ドルを集めてバンドに提供したことが、現代のクラウドファンディングの始まりとされています。

2000年:ArtistShare設立

この事例にならってアーティストのアルバム制作を支援する「ArtistShare」社が登場するなど、ウェブを通じた資金調達事業が徐々に拡大していきました。

2006年:「クラウドファンディング」という言葉の誕生

起業家のマイケル・サリバン氏がウェブサイトfundavlogの説明において「クラウドファンディング」という言葉を使ったことがきっかけで、その名称が定着するようになったと言われています。

2008年:オバマ大統領選挙での活用

当時候補であったオバマ氏がインターネットを通じて選挙資金の調達に成功。集まった75億ドルの資金のうち、90%は100ドル以下の小口寄付だったことが明らかとなり、クラウドファンディングの可能性に一層の注目が集まるきっかけとなりました。

2009年〜:主要プラットフォームの誕生

代表的なサービスには、「Indiegogo」や「Kickstarter」などがあげられます。

日本における展開

また、日本で初めてクラウドファンディングサービスが提供されたのは2011年。3月に「READYFOR」がリリースされ、6月には「CAMPFIRE」がサービスを開始するなど、日本で本格的な展開がスタートしました。

2011年は東日本大震災が発生した年だったこともあり、新たな資金調達の手段としてだけでなく寄付をする際の新たなチャネルとして急速に浸透しました。その後、IT企業サイバーエージェントの子会社が運営する「Makuake」が参入、さらに、新しいプロダクトやガジェットに強い「GREEN FUNDING」、日本初の株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」など多様な特色を持つクラウドファンディングサイトが誕生し、サービス事業者も利用用途も多岐に渡り、市場拡大が続いています。

歴史的な類似概念

「クラウドファンディング」という言葉自体は比較的新しいですが、不特定多数の人から資金を募り、何かを実現させるという手法は古くから存在していました。

海外では美術品などのアート分野で寄付を募る取り組み、日本では寺院や仏像などを造営・修復するために個人から寄付を求める「勧進(かんじん)」などがその例です。

3)なぜ今クラウドファンディングが注目されているのか?

市場規模の急速な拡大

市場規模の急速な拡大

クラウドファンディングと聞くと、多くの方は購入型や寄付型をイメージするのではないでしょうか。これらは広く知られる形式ですが、市場規模の観点で見てみると、じつは融資型(貸付型)の割合が大きいです。

【市場規模データ】

- 2018年度:約2,000億円(日本国内)、約7兆円(全世界)

- 2021年度:約1,642億円(国内クラウドファンディング市場規模、新規プロジェクト支援額ベース)※株式会社矢野経済研究所調べ

- 2022年度見込み:約1,910億円(前年比16.3%成長予測)

そのほかの形式だと、不動産型や株式型が法整備や規制緩和を追い風に急成長しており、事業投資型もESG(環境・社会・ガバナンス)をテーマにしたプロジェクトで注目を集めています。そのため、市場全体としても進化を続け、多くの可能性を秘めています。

多様な参入者による好循環

また、クラウドファンディングを利用する企業は業種問わずバラエティが豊富なことも特徴です。例えば、以下のようなジャンルの企業がクラウドファンディングにてサービスを提供しています。

- フード

- プロダクト

- 飲食店

- アート

- スポーツ

- 出版

- ゲーム

- アニメ、映画

- 教育

- 社会貢献

- 地方創生や地域活性化

.png?width=600&height=338&name=%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%B7%A8%E9%9B%86%E7%94%A8%20(1).png)

ジャンル問わず様々な企業が参入できることで、より魅力的なサービス・商品が豊富に集まるネットワーク効果を生み出し、支援者にとっても魅力的なプロジェクトの選択肢が増えるという好循環が生まれます。

市場拡大を後押しする要因

これら市場の成長を後押ししているのは、多様な取り組みの積み重ねです。

たとえば、株式型クラウドファンディングへの新規参入企業の増加、不動産型プロジェクトの規模拡大、事業投資型のプロジェクトが取り上げるテーマの広がりなどが挙げられます。

さらに、地方自治体が地域課題の解決手段としてクラウドファンディングを活用する事例が増えているほか、大手企業の参入や金融機関との連携も、市場拡大に一役買っています。

クラウドファンディングは、これまでの資金調達の枠にとらわれない新たな選択肢として、多くの企業や団体、個人をサポートしています。

4)クラウドファンディングの主な6つの種類と特徴

クラウドファンディングは、資金や支援者へのリターン(特典)のあり方によって主に下記6つのタイプに分類されます。ウドファンディングは、大きく3つの種類に分類されます。

購入型クラウドファンディング

起案されたプロジェクトに対して支援者がお金を支援し、支援者はそのリターンとしてモノやサービスを得る仕組みのクラウドファンディングです。

【特徴・仕組み】

- 購入型という名の通り、支援者は起案者がリターンとして設定した商品やグッズ、サービス等を購入するような感覚で支援することができます

- 金銭的な見返りがリターンとなることはありません

- 個人、企業、任意団体など様々な実行者が活用しています

【実施方式】

購入型クラウドファンディングには「All-or-Nothing型」「All-In型」といった2種類のやり方があり、起案者はどちらで資金調達をおこなうか選ぶことができます。

- All-or-Nothing型:募集期間内に目標金額を達成した場合のみプロジェクトが成立します。目標金額が集まってはじめて実行可能となるプロジェクトの場合は、こちらを選択することをおすすめします。

- All-In型:目標金額に達していなくても、一人でも支援者が出ればプロジェクトの成立が認められます。ただし、掲載時にプロジェクトの実施を確約する必要があるため、内容によって利用できない場合があります。

【代表的サービス・事例】

購入型クラウドファンディングの仕組みをつかった代表的なサービスには「Makuake」、「CAMPFIRE」などがあります。

「Makuake」は、アタラシイものや体験の「応援購入」に特化したプラットフォームとして多くの革新的プロジェクトを支援。大手企業から個人まで、新商品のテストマーケティングやブランディングに活用されており、これまでに累計46,000件以上のプロジェクトを手がけ、累計応援購入総額は1,100億円以上で、1億円以上の応援購入を集めた事例も生まれています。(2025年6月時点)

「CAMPFIRE」は2011年開始のクラウドファンディングサービスです。サービス開始から現在までに100,000件以上のプロジェクトを掲載し、累計支援資金総額は1,000億円に達しています(2025年4月時点)。

【適用条件・制限事項】

- 特別な資格や条件は不要

- プラットフォームの審査を通過する必要あり

- All-In型の場合、応援購入が一件でもあればリターンを提供する義務が発生

寄付型クラウドファンディング

リアルな場でおこなう寄付と同様で、商品やサービスなどのリターンは基本的に発生しません。プロジェクトによっては、お礼として手紙や写真を受け取ることができます。

【特徴・仕組み】

- 被災地の支援など社会貢献性の強いプロジェクトが多いことが特徴です

- 金銭的なリターンは発生しないものの、手紙や写真、活動報告などを支援者に送付する企業が多い傾向にあります

【代表的サービス・事例】

代表的なサービスには、CAMPFIREが運営している「CAMPFIRE for Social Good(一部プロジェクト)」や「READYFOR」などがあります。

【適用条件・制限事項】

- 支援者側のメリットとして、寄付型クラウドファンディングで資金を提供した場合、寄付金控除を受けられることがあります

- 個人が一定の法人に対して寄付を行った場合に寄付金控除の対象となります

融資型クラウドファンディング

事業者が仲介し資産運用したい個人投資家から小口の資金を集め、大口化して借り手企業に融資する仕組みのクラウドファンディングです。

【特徴・仕組み】

- 日本では、「融資型クラウドファンディング」よりも「ソーシャルレンディング」として認知されていることが多いです

- 融資型クラウドファンディングは、個人から集めた資金を「融資」するという性質を持っているため、購入型や寄付型とは異なり支援者は金銭的なリターン(利息)を得ることができます

- 小口で支援者から集めた資金は、大口化して企業に融資され、一定期間経過後に分配金や利息という形で支援者にリターンされます

【代表的サービス・事例】

代表的なサービスには、「COMMOSUS」、「funds」などがあります。

【適用条件・制限事項】

- 金融商品の一つとなるため、事業者は「貸金業法」や「金融商品取引法」などによる法律規制を受けます

- スタートアップ企業やベンチャー企業といった実績が少ない企業でも資金を調達しやすいのがメリットです

株式投資型クラウドファンディング

個人の起案者ではなく株式会社が行う資金調達の一つで、個人投資家へ非公開株を提供する代わりに資金を募る仕組みのクラウドファンディングです。

【特徴・仕組み】

- 投資家は出資先企業の詳細な情報を参考に投資を行い、非上場企業の未公開株を取得できることが特徴です

- 2015年より、株式投資を扱う第一種金融商品取扱業に少額の特例ができたことで、日本にも2017年頃からサービスが出てきています

【代表的サービス・事例】

代表的なサービスには、「CFスタートアップス」、「FUNDINNO」、「Unicorn」などがあります。

【適用条件・制限事項】

- 借り手企業側は年間1億円未満、投資家は1社につき50万円までと投資金額に制限があります

- 株式投資型クラウドファンディング事業者には、第一種少額電子募集取扱業の資格が必要です

ファンド型クラウドファンディング

株式型と同じく企業がおこなう資金調達の一つで、特定の事業に対して個人投資家から出資を募る仕組みのクラウドファンディングです。

【特徴・仕組み】

- 投資家は、売上等の成果や出資額に応じた金銭的なリターンを受け取ることができます

- 金銭的なリターンと合わせて、その事業で作られたモノやサービス、その割引券等が受け取れることもあり、金融商品としてだけでなく社会貢献性の要素が強いことが特徴です

- 比較的似た特徴をもつ融資型では元本+利息という形で利回りが計算されていましたが、ファンド型では売上に基づく分配金で利回りが計算されます

- 投資する事業の売上に応じて、利回りが変動するのが特徴です

【代表的サービス・事例】

日本においてファンド型のサービスはまだ少なく、代表的なものとしては「セキュリテ」があり、国内外のビジネスへ投資することができます。

【適用条件・制限事項】

- ファンド型クラウドファンディングでは、事業者は、第二種金融商品取引業の登録が必要になり、投資する人は匿名組合契約などの出資契約を事業者を通して行うことになります

ふるさと納税型クラウドファンディング

自治体が解決したい課題を具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した人からふるさと納税によって寄付を募る仕組みのクラウドファンディングです。

【特徴・仕組み】

- プロジェクトを選び、リターンを選ぶという流れは、購入型や寄附型のクラウドファンディングと同様ですが、ふるさと納税の仕組みを使うことで、寄付金の控除を受けられるのが特徴です

- また、ふるさと納税にクラウドファンディングを活用するため、それぞれのサービス提供事業者の特性が現れます

【代表的サービス・事例】

たとえば、CAMPFIREが提供している「CAMPFIREふるさと納税」は、「好きな地域を応援する」という想いを実現するサービスです。「小さな火を灯しつづける」というCAMPFIREなりのやり方で、ふるさと納税の制度を活用して、自治体と共に新しい資金の流れを作っています。

他にも、ふるさと納税サイトの「ふるさとチョイス」や「さとふる」、クラウドファンディングサイトの「READYFOR」などがそれぞれの特性を活かしたサービスを提供しています。

【適用条件・制限事項】

- 自治体が起案者となる

- ふるさと納税の限度額内での支援

- 寄付金控除の対象

5)クラウドファンディングのメリット・デメリットを解説

起案者のメリット

ファンを獲得できる

プロジェクトページやSNS発信などを通して事業の想いや熱意を語り、商品やサービスのファンを獲得することができます。支援者の方と双方向でコミュニケーションを取ることで信頼関係を築き、よりLTV(顧客生涯価値)の高い優良顧客へと育てていくことも可能です。

また、プロジェクトを通じてファンになってくださるお客様は、感度が高くプロジェクト終了後も利用してくれる見込みが高いと考えられます。商品やサービスをきっかけに、自社の取り組みや次回の商品に興味を持ってもらえれば、自社の継続的な売上が期待できます。

多くの人に宣伝できる

クラウドファンディングは、資金を調達できるだけでなく、宣伝面のメリットも見込めます。一般的に自社で商品やサービスを売る際は、営業や集客も自社で行っていかなければいけません。しかし、商品・サービスの開発だけでなく、集客も行うとなるとなかなかの手間とコストがかかります。

クラウドファンディングが社会的に浸透してきている今、各プラットフォームごとの会員数も順調に伸びています。クラウドファンディングの実施を大々的に公表することで、自社単体でプロジェクトを実施するよりもさらに多くの人の目に触れることも可能です。また、情報が広まることでSNSで話題になったり、ニュースで取り上げられたりなど、自社ブランドの確立や商品・サービスの認知度の向上につながります。

テストマーケティングツールとして活用できる

クラウドファンディングは、テストマーケティングとして活用することもできます。ユーザーの声や購買にまつわる数値を分析することで、ターゲットやニーズを把握することができ、商品やサービスの開発・改善に生かせます。

しかし、従来のテストマーケティングでは、展示会の出展や広告出稿など多額のコストを要していました。クラウドファンディングにかかるのは主にリターン制作費と手数料のみです。従来の方法と比べてコストを抑えてテストマーケティングすることができます。

リターンの種類が選べる

クラウドファンディングでは、プロジェクトの内容に応じて様々なリターンを設定することが可能です。

購入型クラウドファンディングでは、商品やサービス、体験などをリターンとして設定できます。

商品の場合は一般発売よりも早く、そしてお得に商品を購入できるようなケースや、飲食店の場合は限定のコースを楽しめる食事券などをリターンにするようなケースが挙げられます。

資金調達ができる

資金調達方法と聞くと、銀行融資や投資家からの出資などが挙げられるでしょう。しかし、銀行融資ではさまざまな事情で、融資が下りないケースもあります。

クラウドファンディングでは、インターネットを活用することで不特定多数の第三者から資金を集められるようになりました。支援者側も少額で出資できることから、気軽に投資しやすいのです。賛同者を集めることができれば、誰でも資金調達することができます。規模・実績を問わず資金調達しやすいのがクラウドファンディングの大きな魅力といえるでしょう。

起案者のデメリット

資金調達に時間がかかる

クラウドファンディングの資金調達では時間がかかることが想定されます。クラウドファンディングの募集期間は平均で30〜60日ほどですが、プロジェクトページの制作やPR、リターンの制作準備などを考慮すると2〜4か月ほど必要になります。

また、想定するターゲットにしっかりとアプローチできないと、資金が集まらないどころか、目標金額を達成できないこともあります。目標金額が達成できなかった場合も考慮して、その他の資金調達方法を検討する必要もあります。クラウドファンディングを検討する際は、計画性をもって取り組むようにしましょう。

アイデアや事業内容が他社に知られてしまう可能性がある

クラウドファンディングで告知することにより、アイデアや事業内容が競合他社に知られてしまう可能性があります。

資金調達に時間がかかっていると、競合他社に先に似たような商品・サービスを打ち出してしまう可能性もあります。事前に特許や商標を出願するなど、しっかり対策を立て準備を進めるようにしましょう。

リターンを遂行する義務が発生する

プロジェクト実行者は目標金額を達成したら、応援してくれたサポーターに対しリターンの提供をしなければいけません。期日までにリターンを提供できない場合、自社が責任を負うことになります。

最悪の場合、損害賠償や会社のイメージダウンにつながってしまうこともありますので、想定外の配送遅延が起きてしまった場合でも、サポーターと綿密にコミュニケーションをとるなど責任を持って取り組むことが大切です。

支援者のメリット

いち早く新しい商品やサービスに触れられる

支援者は、まだ市場に出回っていない新しい商品やサービスをいち早く体験できるという大きなメリットがあります。一般発売前の商品を特別価格で入手できたり、限定版や特別仕様の商品を手に入れることができます。

社会貢献や応援の実感を得られる

クラウドファンディングを通じて、自分が興味のある分野や応援したいプロジェクトに直接貢献できます。特に寄付型では、被災地支援や社会課題解決に直接参加している実感を得ることができ、大きな満足感を感じられます。

起案者とのコミュニケーションが取れる

従来の商品購入では不可能だった、商品・サービスの開発者や提供者と直接コミュニケーションを取ることができます。プロジェクトの進捗を共有してもらえたり、フィードバックを直接伝えられたりと、特別な体験を得られます。

支援者のデメリット

リターンが予定通り届かないリスク

プロジェクトの進行状況によっては、リターンの配送が遅れたり、最悪の場合は商品が完成しない可能性もあります。特に技術的に挑戦的なプロジェクトや、製造に複雑な工程が必要な商品では、このリスクが高くなります。

期待した品質と異なる可能性

実際に手元に届いた商品が、プロジェクトページで期待していた品質や仕様と異なる場合があります。試作品と量産品の違いや、技術的な制約により仕様変更が生じる可能性があります。

支援金の返金は基本的に行われない

一般的な商品購入と異なり、クラウドファンディングでの支援金は原則として返金されません。プロジェクトが失敗に終わった場合でも、支援金を取り戻すことは困難です。

6)クラウドファンディングの活用事例

クラウドファンディングは、資金を集めるだけでなくさまざまな活用方法があります。以下はMakuakeを中心とした各プラットフォームでの代表的な事例です。

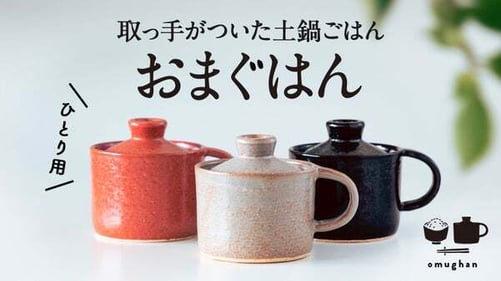

【クラファン×ニーズ検証】有田焼 毎日簡単土鍋ごはん!おまぐはん

- 支援総額: 約5,500万円

- 支援者: 3,385名

- プラットフォーム: Makuake

旅館やホテルなど既存の法人販路以外の一般販路拡大・ニーズ検証を目的としてプロジェクトを実施。旅館の総料理長や器問屋、有田焼窯元といった有田焼のキーパーソンを巻き込んで共同開発した「有田焼ごはん炊き土鍋」は、プロジェクトが地域を越え、全国的に話題となり、有田焼産業に活気を与えました。

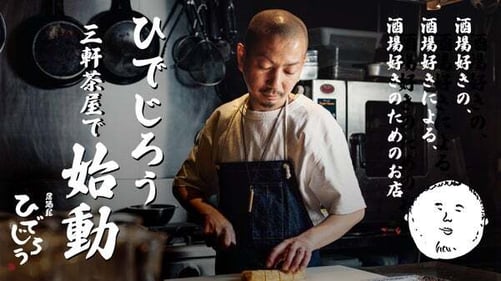

【クラファン×開業PR】酒 秀治郎の2号店「居酒屋ひでじろう」がオープン!特別コースや予約権など限定募集

- 支援総額: 約1,250万円

- 支援者: 481名

- プラットフォーム: Makuake

⾷べログ居酒屋百名店にも選ばれた紹介予約制の⽇本酒の名店が三軒茶屋で居 酒屋をオープン。

新しいお店のオープン前に話題化を促進し、オーダー形式の⾷ べ飲み放題という営業スタイルの認知を獲得する目的でプロジェクトを実施。⾷べ飲み放題お試し券、VIP専⽤個室 プラン、特別なペアリングコースをなど特別なリターンを用意することで人気プロジェクトになりました。

【クラファン×新商品開発】物理法則無視の大容量モバイルバッテリー"SMARTCOBY TRIO"

- 支援総額: 約6,920万円

- 支援者: 9,685名

- プラットフォーム: Makuake

モバイルバッテリーの新商品テストや話題化、実績づくりを目的としてプロジェクトを実施。同一プラットフォームで2,000万円以上の支援を集めたモバイルバッテリーの最新機種をプロジェクトで販売しました。事前告知や公開当日にYouTube配信を行いリアルタイムにより既存顧客向けの施策を実施し、並行して自社SNSなどで新規顧客獲得に繋げました。

【映画製作事例】片渕須直監督による『この世界の片隅に』(原作:こうの史代)のアニメ映画化を応援

- 支援総額: 約3,900万円

- 支援者: 3,374名

- プラットフォーム: Makuake

【社会課題解決事例】お金がなくて塾に通えない中学生に、みんなの力で「スタディクーポン」を届けたい!

- 支援総額: 約1,400万円

- 実施団体: 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン × 渋谷区

- プラットフォーム: CAMPFIRE

経済的な理由から学習塾に通えない児童を対象に、複数の学習塾の学費に使えるクーポンを提供する取り組み。寄付型クラウドファンディングでプロジェクト費用を募り、目標金額を大幅に上回る支援を獲得。自治体とNPOの連携による社会課題解決の先進事例として注目されました。

【海外の大型プロジェクト】Pebble Time - Awesome Smartwatch, No Compromises(スマートウォッチ)

- 支援総額: 約2,000万ドル

- 支援者: 78,471人

- プラットフォーム: Kickstarter

スマートウォッチの先駆けとなった「Pebble」の後継機種。Kickstarterにおける当時の最高調達額を記録し、スマートウォッチ市場の創出に大きく貢献しました。技術革新と市場創造を両立させた代表的な成功事例です。

7)クラウドファンディングを始める手順と成功のポイント

起案者の場合

掲載したいクラウドファンディングサイトを検討

【主要プラットフォームの特徴】

- Makuake:革新的な製品や体験の「応援購入」に特化。大手企業から個人まで、多様なプロジェクトのテストマーケティングやブランディングを強力にサポートし、キュレーターによる手厚い支援体制が特徴

- CAMPFIRE:国内最大級、幅広いジャンルに対応

- READYFOR:社会貢献・学術研究系に強み

- A-port:朝日新聞社運営、メディア連携に強み

サイトによって支援の集まりやすいプロジェクトテーマが多少異なるため、あなたのプロジェクトとの相性をチェックしてみるといいかもしれません。

クラウドファンディングのプロジェクトページを作成

【プロジェクトページ作成のポイント】

明確なプロジェクト目的と実行計画

- なぜこのプロジェクトを実施するのか

- 具体的に何を実現するのか

- いつまでに何を達成するのか

魅力的なプロジェクトページ(画像・動画を含む)

- 高品質な写真・動画の用意

- わかりやすいプロジェクト説明

- 共感を呼ぶストーリー性

適切な目標金額設定

- 必要なコストの詳細計算

- プラットフォーム手数料の考慮

- 現実的な達成可能性

魅力的なリターン設計

プロジェクトページ完成後、公開して資金調達をスタート

【初動を支えてくれる最初の支援者層の確保】

プロジェクト開始直後の勢いが非常に重要です。友人・知人・既存ファンなど、確実に初期支援してくれる層を事前に確保しておきましょう。

募集期間中はさまざまなプロモーション活動を行い、プロジェクトページを拡散

【SNSや広報活動の準備】

- SNS(X、Facebook、Instagram) での定期的な情報発信

- プレスリリース の配信でメディア露出を狙う

- インフルエンサー との連携

- 既存顧客 への告知

【継続的なコミュニケーション】

- 定期的な進捗報告

- 支援者へのお礼メッセージ

- 質問やコメントへの迅速な対応

関連記事

集まったお金で、プロジェクトを実行

プロジェクト成立後は、約束したリターンを確実に実行することが最も重要です。製造・配送における品質管理やスケジュール管理を徹底し、支援者との信頼関係を維持しましょう。

支援者の場合

クラウドファンディングサイトでさまざまなプロジェクトを閲覧

サイトにどのようなテーマのプロジェクトが多いのか傾向を確認しておくと、自分が応援したいと感じるプロジェクトに出会いやすくなるかもしれません。

プロジェクトページの内容やリターンの詳細を確認

支援者にとっては、プロジェクトの内容・リターンをしっかりと確認することが重要です。

【確認すべきポイント】

- プロジェクトの実現可能性

- 起案者の実績・信頼性

- リターンの詳細(内容・配送予定時期)

- プロジェクトのリスク説明

募集期間内にクラウドファンディングサイト上で支援(決済)

募集期間終了後、活動報告などでプロジェクトの進捗を随時確認

リターンが予定通り届くかどうかを確認

成功に必要な最低限の準備

【起案者向け】

- 明確なプロジェクト目的と実行計画

- 魅力的なプロジェクトページ(画像・動画を含む)

- 適切な目標金額設定

- 魅力的なリターン設計

- 初動を支えてくれる最初の支援者層(友人・知人・既存ファンなど)の確保

- SNSや広報活動の準備

【支援者向け】

- 起案者の実績・信頼性確認

- プロジェクト内容の詳細検証

- リスク許容度内での支援

- 過度な期待は避ける

8)クラウドファンディングでよくある質問と回答(FAQ)

Q1. クラウドファンディングを始めるにはどうしたらいいですか?

まずはアイデアを整理し、どの形式のクラウドファンディングが適しているかを考えましょう。主要プラットフォームでは無料でプロジェクト作成の相談も可能です。

【具体的なステップ】

- プロジェクトのコンセプトを明確化

- 市場ニーズの事前調査

- 必要資金の詳細計算

- 適切なプラットフォームの選択

- プロジェクトページの作成

- プロモーション戦略の策定

Q2. クラウドファンディングの成功に必要な最低限の準備は何ですか?

クラウドファンディングを成功させるための最低限の準備としては、

- 明確なプロジェクト目的と実行計画

- 魅力的なプロジェクトページ(画像・動画を含む)

- 適切な目標金額設定

- 魅力的なリターン設計、

- 初動を支えてくれる最初の支援者層(友人・知人・既存ファンなど)の確保

- SNSや広報活動の準備が重要です。

各プラットフォームでは無料相談を通じて、これらのポイントについて専門スタッフがアドバイスを提供しています。

Q3. クラウドファンディングの実施期間はどのくらいが最適ですか?

一般的には30〜45日間が最適とされています。あまりに短すぎると認知拡大に時間が足りず、長すぎると支援者の緊急性や集中力が低下する傾向があります。ただし、プロジェクトの性質によって最適な期間は異なります。高額な目標金額の場合や企業案件では60日程度に設定するケースもあります。また、初動の勢いが特に重要で、開始3日間と終了3日間が支援が集中する傾向にあるため、この期間での広報活動は特に重要です。

Q4. 企業がクラウドファンディングを活用するメリットは何ですか?

企業がクラウドファンディングを活用するメリットは多岐にわたります。1. 新商品の市場検証(マーケティング調査)、2. プロモーション効果(メディア露出・話題化)、3. ファンコミュニティの構築、4. 資金調達(研究開発資金など)、5. 社会貢献活動のアピール、6. 新規事業展開のリスク低減が挙げられます。特に商品開発では、事前に市場の反応を確認できることで失敗リスクを軽減できる点が大きな利点です。

多くのプラットフォームでは企業向けの専用サポートも提供しており、高い成功率を誇る実績があります。

Q5. 目標金額に達しなかった場合はどうなりますか?

実施方式によって対応が異なります:

【All-or-Nothing型】

- 目標金額に達しなかった場合:プロジェクト不成立

- 集まった資金は全額返金

- リターンの提供義務なし

【All-In型】

- 目標金額に達しなくても集まった資金を受け取り可能

- プロジェクト実行義務あり

- リターンの提供義務あり

Q6. 手数料はどのくらいかかりますか?

プラットフォームや方式により異なりますが、一般的には以下の通りです:

- プラットフォーム手数料:5-20%程度

- 決済手数料:3-5%程度

- その他:振込手数料、配送費等

Q7. 失敗した場合はどうなるのか?

クラウドファンディングは「All-In型」と「All-or-Nothing型」の2つの実施方式があり、失敗した場合の対応が異なります。

「All-In型」では、目標金額に達成しなくても資金を獲得できる実施方式であるため、返金の必要がなく、プロジェクトを実施することができます。この場合は支援者に対してリターンを用意する必要があります。

「All-or-Nothing型」では目標金額を達成した場合のみ、資金を手にすることができる実施方式です。そのため、目標金額に達しなかった場合はプロジェクトを実行できず、それまでに集まった資金が全額返金となります。

Q8. 海外からの支援は可能ですか?

プラットフォームにより対応状況が異なります。国際配送対応の有無、決済方法の制限等を事前に確認が必要です。多くの日本のプラットフォームは国内向けサービスとなっているため、海外からの支援を受けたい場合は、国際対応しているプラットフォームを選択することが重要です。

Q9. 支援金は寄付金控除の対象になりますか?

【タイプ別の控除対象】

- 購入型:通常対象外(商品・サービスの購入扱い)

- 寄付型:条件を満たせば控除対象

- ふるさと納税型:ふるさと納税として控除対象

詳細は税理士または税務署にご相談ください。

Q10. 知的財産権の保護はどうすればよいですか?

クラウドファンディング公開前に以下の手続きを検討することを強く推奨します:

- 特許出願(発明の場合)

- 商標登録(ブランド名・商品名)

- 意匠登録(デザインの場合)

アイデアや事業内容が競合他社に知られてしまうリスクを軽減するため、事前の知的財産権保護は重要です。

9)まとめ

今回の記事では、クラウドファンディングとは何か、概要から種類や実施方式、魅力、リスクについて包括的に紹介しました。クラウドファンディングは、業種や規模、実績に関係なく資金が調達できる革新的な仕組みです。

クラウドファンディングの本質的価値

様々な魅力があるクラウドファンディングですが、もちろんリスクもあります。起案者は仕組みをしっかりと理解した上で活用し事業の成長につなげる必要があります。

クラウドファンディングは、これまでの資金調達の枠にとらわれない新たな選択肢として、多くの企業や団体、個人をサポートしています。今後もこの仕組みを活用して、さまざまな挑戦が実現していくことが期待されています。

楽してお金を集める方法ではない

過去には、起案者の見通しの甘さや計画性のなさによってプロジェクトが頓挫し、お金を払ったにもかかわらず支援者がリターンを受け取ることができなかったケースがあります。「出資者や社会に対するメリットが一切なく、自分の願望を叶えることだけを優先したようなプロジェクト」も存在し、「クラウドファンディングは詐欺」というような批判を受けた事例もあります。

支援者がお金を出資してくれるのは、そこに何かしらの「想い」や「期待」があるから。クラウドファンディングは決して、簡単にお金を集めるシステムではないのです。安易に始めるのではなく「本当にクラウドファンディングを使うべきプロジェクトなのか」「目標金額の設定や戦略は適切か」などをしっかりと考慮してから実行する必要があることを忘れてはなりません。

今後の展望

2021年度の国内クラウドファンディング市場規模は、新規プロジェクト支援額を基準に約1,642億円と推計されています(株式会社矢野経済研究所調べ)。一時的に市場が縮小した面もありますが、不動産型や株式型を中心に成長は続いており、さらなる拡大の余地が見込まれています。

また、2022年度には市場規模が約1,910億円に達すると見られていて、前年比16.3%の成長が期待されています。

プラットフォーム選びとサポート体制

クラウドファンディングを成功させるためには、適切なプラットフォーム選びが重要です。各プラットフォームは独自の特徴と強みを持っており、あなたのプロジェクトに最適な選択肢を見つけることが成功への第一歩となります。

国内の主要プラットフォームでは、プロジェクト立ち上げを検討している方向けの無料相談や専門サポートを提供しています。累計26,000件以上のプロジェクトを支援してきたような豊富な実績を持つプラットフォームでは、経験豊富なキュレーターによる手厚いサポートも受けられます。

クラウドファンディングの実施を検討されている方は、まずは各プラットフォームの特徴を比較検討し、ご自身のプロジェクトに最適な選択肢を見つけることから始めてみてください。

【参考文献・出典】

- Berklee Today. "Crowd Funding".

- International Days of Statistics and Economics - "THE LEVEL OF RESEARCH CZECH CROWDFUNDING".

- Crowdfunding.de - "Crowdfunding-Wortschöpfer Michael Sullivan im Interview".

- 株式会社矢野経済研究所「国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2022年)」

- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「クラウドファンディング(購入型)の動向整理」

By

By